まりも

投稿作品数: 34

総コメント数: 1232

今月は0作品にコメントを付与しました。

総コメント数: 1232

今月は0作品にコメントを付与しました。

プロフィール

記録

プロフィール:

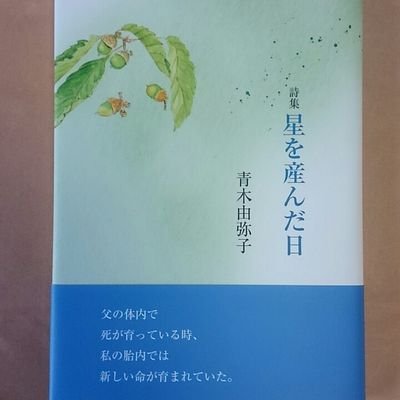

B -review 応援隊員。 詩集、発売中です。 https://t.co/tlUQU5j8NS

B -review 応援隊員。 詩集、発売中です。 https://t.co/tlUQU5j8NS

まりもの記録 ON_B-REVIEW・・・・

初コメント送信者の燈火

作品への初コメント数バッジ(くわしく)

獲得バッジ数

神がかったB-Reviewer

総合コメント数バッジ(くわしく)

獲得バッジ数

屈指の投稿者

投稿作品数バッジ(くわしく)

獲得バッジ数