Review

Dec/24

天才詩人2

Art

diary_aryarchive_period

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13873

カオティクルConverge!!貴音さん

詩人とはなにか。詩とはなにか。そんなことを真剣に考えていたとき。生としての藝術、というテーマが私の道しるべになってくれたことがあります。生きるというアートをするすがら、本当のことを書くのはいつでも恐ろしいことですが、それは真の告白であり、そこまで辿り着いてやっと救われる救いもあります。ここには絶望も、怒りが溢れているのですが、どこか希望が垣間見えるように思えます。この暗く熱い詩文は正しく高音さんにしか書きえないものであり、正真正銘の魂の断片です。私は本当の芸術とは常にそういうものだと信じています。

fire bird

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13889

おまるたろう

一日にはもうほとんど一年があり、一生があると言ったのはモンテーニュだったでしょうか。ものごとはいつもそんな、生滅をサイクルとして繰り返し、その間にも、宇宙では星々がロンドを踊っています。そして私たちも。

ルミエ #2

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13934

ルミエ #3

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13954

九十九空間

前作のルミエから引き続き、三部作のような構成になっています。九十九空間さんはある種の決まった詩法がありつつ、文体も品があるので当に何を書いても様になるようなところがあり、短い恋の発展と結末といういかにも甘酸っぱいテーマなんですが、良くパッションを抑えて真実をそのままの美しさを照らしています。光系詩人九十九空間って勝手に呼んでます。

雪虫図

https://www.breview.org/keijiban/?id=13935

中沢

文芸サイト史上1番適当な評で申し訳ないんですが、なんかイイ。これに尽きる。イチャモンつけろったってこれには無理なんじゃないかな。世界観◎文体◎長さ◎瑕疵のない作品だと思います。

バランス

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13980

佐々木春

詩の言葉というものは、日常の言葉とはレベルの違う、言葉の第二言語みたいなもので書かれているのかなと私は常に思うのですが、この作品は言わばその第一言語と第二言語の間の第1.5言語みたいなところで書かれてる作品ですね。夢は不条理で架空(?)イマジナリーのものですが、あまり印象深いものだと、不思議な感情とストーリーの影を残してくれます。その感覚に読後感が似てました。

Brilliant

停泊

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13887

テイムラー隆一

心は流れのようで、イメージは常に当て所なくうまれては消えて、それは漂流することに似ていて、思い出はある場所に留まる、そんなことを想起させるようです。

美術館に行こう

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13911

妻咲邦香

美術館にほとんど逃れるように、僕と君が向かうという詩です。なにもかも目まぐるしく動いていく現代社会で美術館というのはその静謐を守っているということだけで、どこか教会的な存在なのかもしれません。ミステリアスであり、創造的な作品です。なんか現実でも賞をお取りになられたそうで、おめでとうございます。

3篇『過失』『再生』『詩よ羽ばたけ』

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13929

類

みっつの短詩が並んでいます。『過失』『再生』は端正な筆致で描いた、どこか透明な、そして人のものではない、自然的あるいはビデオカメラ的といってもいいような視点のある詩で、最期の『詩よ羽ばたけ』は言わばストレートな擬人法の詩であり、どこか可愛らしい印象を受けます。

答え

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13991

相野零次

答えを考えること、の詩かと思えば、詩を完成させることが答えを出すという、ちょっとストレートなんだかカーブなんだか分かんない、パラレルワールド変化球な感じですね(?)ボビー・フィッシャーの最後のインタビューが未だにYouTubeで観れるんですが、彼は真実を探していたそうです。ちょっと信じられないような話なんですが。彼は人生かけてたったひとつの、完璧なゲームを探していたそうです。

美術館に、そっと火を

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=14050

テイムラー隆一

耽美的ポエムとでも言いましょうか、梶井基次郎の檸檬のように、テイムラーさんのエモーションとイマジネーションが静かに灯されます。心の中の美術館に火を着ける。これは発想の勝利ってやつかなと思います。

Creative

狐と踊れ

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13878

紅井ケイ

すこし穿った読み方かもしれないですが、狐は狐憑きなどのイメージとともに、山のもののけであり、人里までに現れて、様々な妖術で驚かせるもので、ポップソングでいうなればサビにあたるリフレインの部分は、現実世界の描写で挟まれるのですが、それは部屋的、箱的な、コンパートメントが強調されて描かれており、現代の閉塞した散文的生活と、『狐』に託された呪術的自然的土的な文言がうまく対比され、あるいは配合されて、怪しい魅力のある詩文です。

ほどける

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13885

関谷俊博

文字のなり姿が美しいなと思いました。淡い別れといったようなテーマにピッタリだなと思いました。

『コロナが変えた、NIPPON』 ~深まる孤立社会で、感情的に陥らずに論理的思考を通した筋の通ったコミュニケーションを復活させるには、どうすれば良いのか~

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13927

万太郎

僕は病理学のあるいは社会学のなんの専門家でもないので学術的事実のようなものは皆目分からないのですが、万太郎さんのアプローチ、または考えのようなものには深く同情するものであります。コロナが起こって5年が経ち、ある種の見返しをするにはたしかにピッタリな時期に来ているのかもしれないです。社会全体の大きなテーマに対して真正面から向き合う文章で、万太郎さんらしさもありつつ、読者みんなが共感できるような普遍性がある読み応えのあるライティングでした。

無題

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13964

紅茶猫

冬をテーマにした自由韻律句。小品ながらも美しいと思いました。

いい募るから

https://www.breview.org/keijiban/?id=13978

太代祐一

文法がぶっ壊れていて、でもぶっ壊れすぎていないので、言葉の意味のかたちが保たれていて、いいセンスだなあと思いました。なんかちょっと真似したくなるみたいな。

My Heart

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=14011

ほり

スクイーズしてる。初めてカタカナで見たんですけど、素晴らしいな。かわいい感じがある。重ねる感じもかわいいし、相手は自分がスクイーズしてることを知らないのもかわいいです。12月最かわポエム賞です。

南無阿弥陀仏

https://www.breview.org/keijiban/?id=14012

野良 ○弧

そしてこれは一番笑ったポエムです。自分でボケてツッコんでの言わばテンション芸ですね(失礼)ほんと面白い。元気が出るポエム。

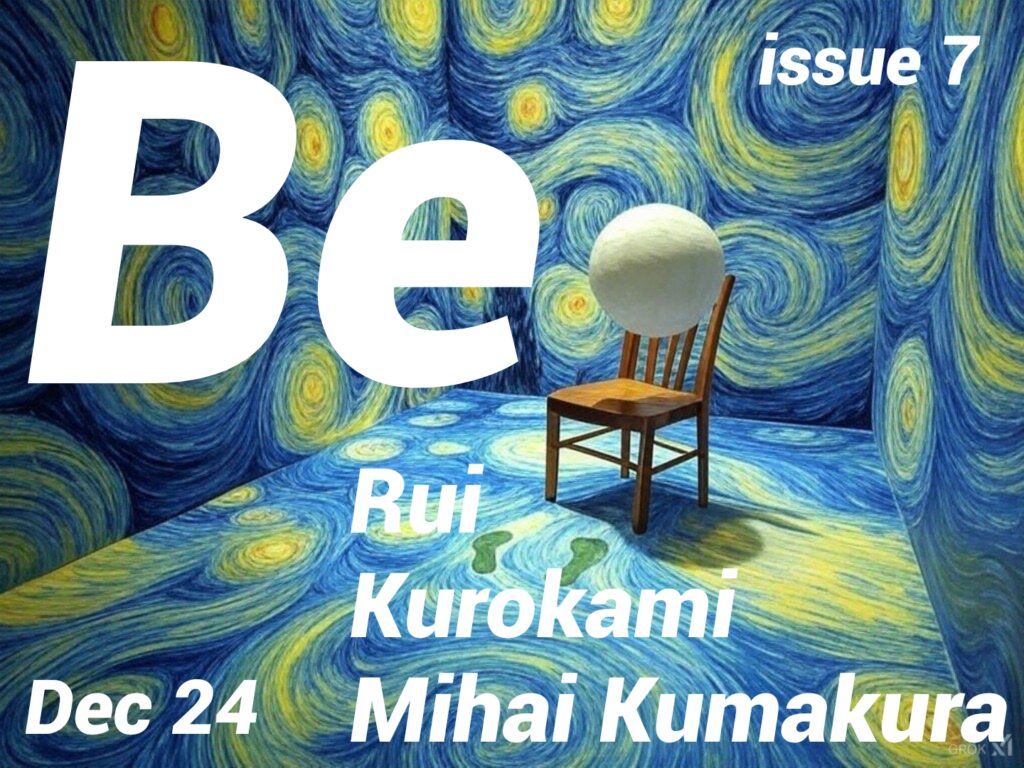

熊倉ミハイ

「桜色でいてね」らりるれろ【B】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13883

「運命の赤い糸」という、使い古された言葉の源を今一度、辿っていくような詩。「笑顔と笑顔のいさかい」から始まる恋情。共に社会の苦しみから楽園へ逃げ出そうと、「心臓の切れ端」を、「流線型を描きながら」「雲の浮かぶ海原」へ届けようとする。色素の少ない手のひらに、二人だけの色を落とせるようにと、切実に願う甘酸っぱい詩です。

「美術館に行こう」妻咲邦香【B】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13911

第一連から第二連は、一人で美術館を訪れたようなあの不思議な感覚が描かれます。まるで、作品自体に「動かなくていい」と言われ、「相談なら相手になるよ」と心の中に入ってこられる感覚。そこから呼びかけは波及していき、誰かは誰かと美術館に行くようになり、やがてその二人は「風の裏も」見に行くようになる。忽ち、そんな彼らの背景にも徹することができる、魅力的な作品たちは今も美術館で私達を待っているだろう。「美術館に行こう」。

「鰐の子」砂柳【A】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13994

鰐は、鰐として産まれる方が望ましいか。モノを上手く食べれない、狩りができない、野生の本能が欠如している。だからそれは鰐ではない、といえるのだろうか。鰐の、動物としての印象が「ぐらぐら」や「はらぺこ」、「ぱくり」などの言葉で巧くデフォルメされることで、「足りない子」という広い射程を持つ言葉に滑らかにシフトし、社会への問題意識を起こしてくれる素晴らしい一篇。

「十字架の便箋」夜。それと珈琲【B】

https://www.breview.org/keijiban/?id=14019

私たちは今一度、サンタの不在を嘆くべきかもしれない。あらゆる祈りが、幻、おとぎ話、伝承という箱に閉じられては軽薄していく。この詩の原動力は、「前面だけ」、「派手に飾られて」いる「モミの木」のように、偽善が蔓延る世の中への嘆きでしょうか。サンタがいないこと、プレゼントが貰えないことの方が本当は不条理なのだと、そんな強い訴えを受け取りました。サンタさんを紅茶に誘うところが、面白い。

「時枝 ときえ」長谷川哲士【C】

https://www.breview.org/keijiban/?id=14036

皆さんは、木を見る時、木全体を見るだろうか。それとも枝の先に咲く花に見惚れるだろうか。その見方は、人間の見方とも言い換えられるだろう。私たちは誰かと暮らす時、その人の枝先にしか触れられないのかもしれない。その人が、今までどのように年月を越えてきたか、その年輪の仔細など全ては分からない。あの時見えていた花を、「見失」うこと。それを追いかけるのが「途方もない」ということを、受け入れて私たちはこれからも生きていくのだろう。

黒髪

翔雲「流れよ涙」 B

各行において、美しく味わい深い詩句が書いてあり、楽しく苦痛なく読める。全体が有機的に絡まり合って、テーマ性の下に描かれていれば、もっといいと思った。 https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13903

平山哲明「友よ」 B

友に対する思いが、美しく述懐されている。幼稚なところもなく、過ぎ去った年月を思う気持ちが、大変共感できる文章と共に述べられている。

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13905

みつい るか「青い果実の沈黙」 A

海の情景の中で、冷たいあなたに対する思いが綴られている。透徹した思いと、圧倒的な存在感のある情景が、壮大な世界を作っている。

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13918

はちみつ「雪のプレゼント」 B

文章が手堅く流れるようで、言いたいことを言うのに苦労していない。つまり、言葉に関する執着が起きていない。内容自体も、胸の温まるものであり、読んでいて、喜びを与えられる。

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13926

木谷日向子「薔薇のマスク」 A

簡潔にして美しい。心に起きた大事な事がしっかりと書いてあり、日本の詩人、特に茨木のり子とか石垣りんのように、現実の中での精神性を描いている。大変に才能を感じさせる詩である。

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13932

ユウヤ「咲光」 C

小さなものが語りかけることを強く見て、現実の中に見出す詩性というものが、大切に描かれている。さらなる表現力の向上が期待される。

https://www.breview.org/keijiban/index.php?id=13933

類

『物語の名前は誰も知らない』A・O・I

https://www.breview.org/keijiban/?id=13999

とても素晴らしい内容。しかし、窮屈なレイアウトがその内容の美しさを押し殺している。それほど致命的なフォルム。選評を寄せる際、私はまず作者の意見を離れ、さらに私自身や読み手の意見も一旦リセットする。そして新たな気持ちで作品を鑑賞し、そこから書き始めることにしている。それにも関わらず、今回は作者の説明を参照し、作品のレイアウトの事情について述べておきたい。とある投稿先の文字数制限を理由に、詰め込む形となったため、このようなフォルムを余儀なくされたという。文字数制限の緩い弊サイトにそのままの形で再掲したことを後悔しているとのこと。元々はもっと整ったレイアウトだったようである。

ところで、この作品を読んだ私は、返詩のようなものを書きたくなった。原詩の骨格を大きく壊さない範囲で些かの改変を加えつつ、受け取ったイメージを断片的に再現したつもりだ。無論、元を辿れば原詩の魅力に依るところが大きい。私の二番煎じである返詩のようなものを通じて、私がこの内容の美しさをどのように評価しているかを伝える一助となることを願っている。作者のA・O・I氏に深い敬意を込めて。

『物語の名前は誰も知らない』へ贈る名も無き返詩。

桜並木が崩れ落ちる光景を見守り

懐かしい我が家の方角に目を向ける

深爪の隙間に棘が刺さり、痛みが広がる

その痛みが、道を照らす影絵のように揺れる

しぼんだ金魚袋に愛が宿り

秋風がその愛をゆっくりと開花させる

灯された名は忘れられず

口を結んだまま砂糖水に浮かべ、

その溜息が曇り始める

すぐに冬が訪れる予兆

今は実が孕むのを待ち焦がれ

あたりまえの散歩道を歩く

路頭に迷う私は、一枚の枯れ葉

ハマナスの花に唇を寄せる

空を回遊する記憶が、

毎日の晴れた空に重なる

触覚は汚れ、ひとつの洗浄機では

まっさらなカイトに戻ることはない

夏の花火、昇る永遠を夢見る

穢れた珈琲の滲みを引き摺りながら

浴衣の香りがかすかに残る

毒華の泡沫が薫り立ち、

丘陵の薮蚊が赤くひりつく

その胸をかきむしり、

土壌に魚拓を押し付ける

未来へ向かって石を落としていく

むかう場所に敵はいないはずだった

閉ざされたクローゼットの中、

深層の邂逅が待っている

現金の端を慎ましく栞にして

くたびれた絵本に包む

飲み込んだ嘘が希望へと伝染り

陶磁の胸を膨らませ、

藁で作った小さな家が

寄り添うことで、損なことすら忘れる

メランコリーの飴が甘く苦く

街灯の灯りと瞬き、染みていく

軽やかに弧を描くサンダル

虹に染まるブランコで、

夢心地のままイロハ坂を歩く

信号はいつも真っ赤で、

月明かりに反射し、

並行するバイタル線

テレビドラマがつまらなくても

今日というおひさまが

それだけで、楽しくて、幸せだった

『皮膚病の犬』三明十種

評価【A】

https://www.breview.org/keijiban/?id=14016

アンバランスの美が鋭く尖ったナイフのように胸にグサリと刺さる衝撃的な作品。罅割れた西瓜に貪りつく皮膚病の犬の徹底した描写は、生々しい不気味さを際立たせ、その存在を奇怪なものとして強調している。しかし、英語の「woman」の反復によって、その犬が急速に性的なシンボルとしての性質を帯びる展開が見事。ここでいうアンバランスとは、安全無害な予定調和から脱却し、新しい視点で均衡を崩した美しさを提示している点にある。それはある意味では、バランスを深く意識しているのだろう。

『糸を緩められた体中の錆と痙攣する芋虫を連想する』A・O・I

評価【A】

https://www.breview.org/keijiban/?id=14021

前衛的な文学だ。同時にどことなく私小説的な匂いがする。真っ暗な世界を彷徨う語り手の存在を感じる。際涯のない漆黒の闇に包まれていて、語り手だけが淡い光に照らされているイメージだ。どうしようもなく歩き続ける語り手の淋しさが切なく伝わる。暗闇の中から飛び込んでくるものは奇妙なイメージや記憶の断片のようなものである。それらは粉々に砕け散った硝子の破片のように鋭く光っている。孤独。さらに深い孤独。その孤独が幾重にも重なり、絶叫するような声となる――むず痒い絶頂を繰り返す真っ青な道徳に脅えているひかりそのものであれ/糸を緩められた体中の錆と痙攣する芋虫を連想する――退廃的で新鮮なイメージが炸裂し、強烈な衝撃となって激しく心を揺さぶられる。爆発のような展開の後、訪れる静寂にはどこか寂しさが漂い、再び暗闇に包まれる。全体を通して作者の吐息を感じる、蠱惑的な散文詩であり、深く感動した。

『バランス』佐々木春

評価【B】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13980

この作品の特長は、不条理で不思議な世界観と、抽象的な存在と具象的な存在の絶妙な対比にある。繊細で謎めいた描写が全体を包み込み、読者を深い思索へと誘う一方、文脈の無意味さが認識の枠を超え、それ自体が快楽を生む構造を形作っている。「からだ」は曖昧で正体不明な抽象的存在として描かれるが、それとは対照的に若い警官は具体的な内面的描写やガジェットを通じて具象性を帯びている。しかし、どちらも最終的にその本質が明確には示されない。抽象と具象のコントラストとバランスが作品の核を形成し、その不安定さや危うさが、作品全体の魅力を支えている。

『ルミエ #3』九十九空間

評価【B】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13954

水切り石みたいにするどく、という詩句で選択された比喩表現が、川の前という場面設定に見事に調和している。さらに、二連目ではその比喩を官能的な表情へと発展させており、その手腕は圧巻と言うほかない。リフレインの使い方も効果的で、作品全体に鋭い感覚と洗練された技術が行き渡っている。隙のない構成の中で、個人的な記憶の断片のようなものを凛々しく描写しつつ、それを鑑賞に堪えるレベルにまで高めた点は評価に値する。ただ、現実的な描写があくまで現実的な枠に収まっているという点で、今回の評価は期待を込めてBとした。

『大いなるいのち』浅川宏紀

評価【B】

https://www.breview.org/keijiban/?id=14005

内容は極めて深く、本来であれば、Aクラスの評価を与えたい。しかし形式が内容を難解にしている。詩的な表現を工夫しているのは分かるが、深さと複雑さが噛み合わず、読み手にとっては敷居が高い。難解な作品であっても、表面的な美しさがあればもっと興味を惹かれるだろう。また、内容に筆力が追いついていないとも考えられる。むしろ、随筆や散文の形式を採用し、内容そのもので勝負した方がより効果的だったのではないか。「生命とは何か」という深遠な問いを孕んだ、エネルギッシュな作品であることは間違いない。

『def add_if_contains_』熊倉ミハイ

評価【B】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13953

「アレ」という言葉のフランス語的な意味が示唆する「行く」という動詞が、まさにこの作品全体の不条理な流れを象徴している。「行く」先は具体性を失い、不在や欠落によって形作られた空白の世界だ。靴、太陽、道、店員、貴方――次々と消えていく存在が、その都度、新たなイメージや状況を生成し、読み手を迷い込ませる。「靴を忘れてきた」という主題は、作品の中心にありながら、最終的には「忘れたことすら忘れた」というパラドックスへと到達する。この循環構造が、不条理な世界観を一層強化し、全体を独特のリズムで纏め上げている。

『から風』平風ヨウダイ

評価【C】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13976

草や風、袋といった具体的なモチーフを通じて、自然と人間の対話や社会的な関係を描こうとする試みが感じられる。人間のゴミである袋と、自然の象徴である風との間に生じる対話は、どこか流動的でありながら、読み手に簡潔ながらも深い余韻を残す。袋が風に撫でられ抱えられる描写は、自然が人間の生み出したゴミを受け入れる様子を暗示しており、そこには環境問題や社会的な課題を象徴する切なさが滲んでいる。

『遺灰』おまるたろう

評価【C】

https://www.breview.org/keijiban/?id=13988

一見するとテーマやイメージが散漫に見える大胆な構成は、人間の混沌とした感情や生の断片のコレクションのようだ。語り手の視点が一貫しないのは、当該作品の弱点ではなく、むしろその世界観の広がりを示す重要な特長だろう。すなわち、語り手の内面が複数の視点を通して描かれることで、一人称の限られた可動域を超え、社会的な広がりと深みを持たせている。

『冬と贋』煙愁嵂

評価【C】

https://www.breview.org/keijiban/?id=14007

シンプルな文体であり、テーマを的確に掬い取っている。冬を単なる寒さや雪として描くだけでなく、現実の冷たさと結びつける切実さが強く伝わる。ただ、もっと広がりがあっても良かったのではないか。続きを読みたくなる余韻を残す作品だ。余談だが、筆名が良い。円周率と読むのだろうか。

Most Voted Work

バランス

佐々木春

https://www.breview.org/keijiban/?id=13752

キラーフレーズ賞

ユウヤさんの「咲光」より

「陽の当たらない場所で

その花は微笑むように立っていた」

https://www.breview.org/keijiban/?id=13933

Back cover by 類